Статья опубликована в «Российском психиатрическом журнале» №2, 2022 года, рубрика «Детская и подростковая психиатрия», стр. 77-93

Клинико-динамическая характеристика транссексуалоподобных состояний при шизотипическом расстройстве у подростков

Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я.

Клинико-динамическая характеристика транссексуалоподобных состояний при шизотипическом расстройстве у подростков // Российский психиатрический журнал. 2022. №2. С. 77-93.

Результаты оригинального исследования:

1 ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр “Феникс”», Ростов-на-Дону, Россия

2 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

В контролируемом эксперименте с целью описания механизма формирования транссексуалоподобных состояний при шизотипическом расстройстве у подростков был обследован 121 пациент. Основную группу составили 60 подростков с транссексуалоподобными состояниями, группу сравнения – 61 пациент без таковых. Были выделены 3 этапа формирования транссексуалоподобных состояний: этап предиспозиции (происходило оформление специфических и неспецифических факторов предрасположения со стороны клинических особенностей шизотипического расстройства, половой, личностной и социальной сфер), этап инициации (пациенты подвергались влиянию патопластического фона), этап трансформации (происходило изменение идентификации, внешности и поведения пациентов сообразно их представлению о трансгендерах). У подростков с шизотипическим расстройством не происходило истинного нарушения половой идентификации, а наблюдалась лишь его имитация. Возникновение транссексуалоподобных состояний было обусловлено патологическими реакциями группирования и имитации, сверхценными увлечениями и сверхценной дисморфоманической идеей.

Ключевые слова: транссексуалоподобные состояния; шизофрения; расстройства шизофренического спектра; шизотипическое расстройство; транссексуализм; расстройства половой идентификации; гендерная дисфория

Для цитирования: Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я. Клинико-динамическая характеристика транссексуалоподобных состояний при шизотипическом расстройстве у подростков // Российский психиатрический журнал. 2022 № 2 С. 77–93. DOI: https://doi.org/10.47877/1560-957Х-2022-10209

С внедрением Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) и Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 5-го издания (DSM-5) произошло кардинальное изменение медико-с оциальной парадигмы в отношении расстройств половой идентификации. Данные состояния были не только исключены из перечня психиатрических диагнозов, но и лишены указания на необходимость проведения соответствующей дифференциальной диагностики. Сложившееся положение, по мнению ряда специалистов, создает угрозу существенного повышения числа ошибок при определении показаний к изменению пола [1, 2]. Эти опасения подкрепляют описания новых, отличных от классических примеров R. Kraft-Ebing [3], случаев полоролевых нарушений у больных расстройствами шизофренического спектра. Речь идет о вторичных трансролевых переживаниях, возникающих вне психотических состояний, на основе аффективных расстройств, неврозоподобной патологии и сверхценных идей [4–7].

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают транссексуалоподобные состояния (ТСПС) у подростков с шизотипическим расстройством (ШР). Под ТСПС в данной работе понимаются возникающие вторично по отношению к симптомам психического расстройства нарушения идентичности и поведения, клинически сходные с проявлениями транссексуализма, но отличающиеся по происхождению, динамике, прогнозу и методам коррекции. Актуальность Результаты изучения ТСПС у подростков с ШР обусловлена риском ошибочной диагностики стойкой, врождённой инверсии половой идентификации (транссексуализма) у пациентов с симптоматической половой дисфорией, возникшей на фоне относительно мягко выраженных и синдромально незавершённых психопатологических проявлений эндогенно-процессуального заболевания. Исследования, сосредоточенные на данной категории пациентов, в научной литературе не представлены, однако полученные нами предварительные сведения указывают на её высокую медико-социальную значимость [8–10].

Цель исследования – описание психопатологического механизма формирования ТСПС при ШР у подростков.

Материал и методы

Был обследован 121 пациент с ШР, обратившийся в ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр “Феникс”» с 2016 по 2020г.

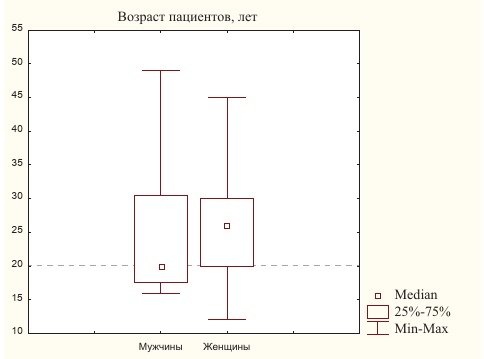

Основную группу (группа А) составили 60 пациентов (39 девушек, 21 юноша) в возрасте 17,1±1,16 года, которым в соответствии с критериями МКБ-10 были установлены следующие диагнозы: F21.4 – «псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения» (60%, n=36), F21.3 – «псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения» (40%, n=24), F66.1 – «эгодистоническая половая ориентация» (100%, n=60).

В группу сравнения (группа В) был включён 61 пациент с ШР (44 девушки, 17 юношей) в возрасте 17,1±1,27 года. В соответствии с критериями МКБ-10 пациентам из группы В были установлены следующие диагнозы: F21.4 – «псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения» (67,2%, n=41), F21.3 – «псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения» (32,8%, n=20).

Исследование проведено клинико-феноменологического метода. С целью реализации цели исследования авторами был разработан опросник для клинического интервьюирования, направленный на изучение социально-демографических, индивидуально-психологических, клинических и поведенческих характеристик пациентов.

Статистическую обработку собранных данных осуществляли с применением инструментария программы Statistica 10 Значимость различий между номинальными признаками оценивали с использованием критерия χ2 Пирсона или точного двустороннего критерия Фишера, для сравнения числовых показателей применяли критерий Манна–Уитни, пороговый уровень значимости составлял p<0,05.

Для исследования связи между параметрами применялся V-критерий Крамера.

Этический аспект. Включение пациентов в группу исследования осуществлялось на основе информированного согласия.

Результаты

Согласно объективным данным, включающим как анамнестические сведения, так и материальные свидетельства (фотоснимки, видеоматериалы, записи в личных дневниках, переписки в социальных сетях и т.п.), пациенты из группы А идентифицировали себя соответственно своему полу до возраста 15,4±0,99 года. Осознавая свою половую принадлежность, они не только не выражали недовольстваею, но и охотно транслировали её в поведении в своей речи, во внешнем виде, в повседневной деятельности. Родовые окончания, соответствующие полу, эти дети использовали как в присутствии посторонних, так и в разговорах с близкими, друзьями, при общении в социальных сетях, при ведении личных дневников. На обращение по имени и в соответствующем полу роде реагировали положительно.

В беседах с родителями не высказывали желания родиться представителями другого пола или изменить пол в будущем.

Все пациенты из группы А в детстве и раннем пубертате предпочитали соответствующую полу одежду. При этом они активно участвовали в её выборе, выражали интерес к внешнему виду. Просьбы детей о покупке предметов одежды, предназначенных для лиц противоположного пола, категорически отрицались членами ближайшего окружения.

Игры и увлечения пациентов с ТСПС преморбидно полностью соответствовали полоролевым стереотипам в 93,3% случаев (n=56). Лишь 6,7% (n=4) описали отдельные элементы нарушения таких стереотипов в виде отсутствия интереса к куклам у девочек (n=2) и подчёркнутой художественно-гуманитарной ориентации мальчиков при явной нелюбви к соревновательным играм (n=2).

Большинство пациентов из группы А (86,7%, n=52) предпочитали общение с однополыми сверстниками. В смешанной компании группировались 13,3% (n=8) обследованных, выделяя из неё в большинстве случаев одного друга/подругу, соответствующего (-ую) своему полу. Трудности адаптации среди однополых сверстников в группе А подтвердили 10% опрошенных (n=6), преимущественно мальчики [доверительный интервал (ДИ) 95%].

Ни один из пациентов из группы А не высказывал негативного отношения к гениталиям до дебюта ШР.

У пациентов из группы А заболевание дебютировало в возрасте 12,5±0,74 года. На основании результатов сопоставления клинических проявлений ШР, описаний совладающего и полоролевого поведения в группе А до и после возникновения трансролевых переживаний были выделены 3 этапа формирования ТСПС:

- этап предиспозиции;

- этап инициации;

- этап трансформации:

- 1-я стадия;

- 2-я стадия.

1 Этап предиспозиции.

С целью описания факторов предрасположения к формированию ТСПС у подростков с ШР были установлены и проанализированы различия социально-демографических, преморбидных, клинико- динамических параметров в группах А и B.

Полученные результаты позволили выделить 4 комплементарные группы предиспозиционных факторов:

- факторы, связанные с клиническими особенностями психического расстройства (клиническая предиспозиция);

- факторы, связанные с полом (половая предиспозиция);

- факторы, связанные с преморбидными личностными особенностями пациентов (личностная предиспозиция);

- факторы, связанные с микро- и макросоциальным влиянием (социальная предиспозиция).

1.1. Клиническая предиспозиция.

Сопоставление групп А и В позволило установить, что клинические проявления ШР формируют предрасположение к возникновению ТСПС по двум механизмам. Первый из них связан с неспецифическим влиянием симптомов заболевания на полоролевое поведение и идентификацию. Так, в обеих группах в дебюте ШР была выявлена одинаковая частота встречаемости астении, субдепрессии, смешанных аффективных расстройств, деперсонализационных, обсессивно-фобических, сенесто-ипохондрических нарушений.

Астения возникала в дебюте заболевания у всех обследованных из групп А (n=60) и В (n=61). Пациенты сообщали о появившихся в этот период трудностях концентрации внимания при нерезко выраженной физической утомляемости. В связи с кожной гиперестезией подростки начинали избегать объятий и ношения облегающей одежды. Объективно регистрировались жалобы на головные боли и не свойственную ранее потребность в дневном сне.

У всех пациентов с ШР период астении сменялся затяжной, монотонной астеносубдепрессией с безрадостностью, апатией, угнетением влечений, в том числе либидо. Субдепрессивное состояние выявлялось у 100% пациентов из группы А (n=60) и группы В (n=61). Субдепрессия возникала аутохтонно, не имела отчётливой суточной динамики и сопровождалась заострением преморбидно свойственных черт личности. Об отсутствии полового влечения в пубертате сообщили 65% (n=39) подростков из группы А и 57,4% (n=35) подростков из группы В.

У 60% (n=36) пациентов из группы А и 68,9% (n=42) пациентов из группы В регистрировались короткие эпизоды дисфории, сопровождаемые мучительным ощущением «внутренней пустоты», эмоциональным напряжением, тревогой, тактильной гипер- или гипестезией, выраженной неприязнью к себе, повышенной импульсивностью, неконтролируемым наплывом мыслей депрессивного, аутодеструктивного и агрессивного содержания. Дисфории возникали как аутохтонно, так и в ситуациях психоэмоциональной нагрузки. В последнем случае они носили характер эндореактивных состояний, которые, выражаясь в виде аутоагрессии или направленной на членов ближайшего окружения вербальной и косвенной гетероагрессии, производили впечатление неадекватных раздражителю эксплозивных вспышек. Также для девушек с ШР было характерно возникновение дисфорий в предменструальный период.

В группе А это закономерно способствовало закреплению неприязни к менструации и, опосредованно через это, к собственному женскому естеству.

Аффективные нарушения, заострение личностных черт и поведенческие девиации обусловливали повышение уязвимости подростков перед агрессией в коллективе сверстников. О проявлениях в свой адрес враждебности со стороны сверстников после дебюта ШР сообщили 48,3% (n=29) опрошенных из группы А и 52,4% (n=32) опрошенных из группы В. При этом объектами вербальной агрессии становились 25% (n=15) пациентов из группы А и 39,3% (n=24) пациентов из группы В, вербальной и физической – 23,3% (n=14) и 13,1% (n=8) соответственно. В группе А вербальной и физической агрессии в мужском коллективе чаще подвергались юноши (66,7%, n=14), девушки – преимущественно вербальной со стороны сверстников обоих полов (33,3%, n=13) (p=0,0001; V=0,75).

Деперсонализационно-дереализационная симптоматика была выявлена у всех пациентов из группы А (n=60) и у 96,7% пациентов из группы В (n=59).

В группе А деперсонализация проявляла себя преимущественно парциально, в едином конгломерате с аффективными нарушениями. В 85% (n=51) случаев обследованные описывали чувство ауто- и аллопсихической изменённости («неполноценности», «распада») с медленной, но непреодолимой утратой контроля над собственными мыслями и реакциями, прогрессирующим ощущением отчуждённости от окружающих, потерей или искажением привязанности к близким. Яркие проявления деперсонализации со снижением тактильной, температурной и болевой чувствительности, «исчезновением чувств», ощущением «внутреннего омертвления» ретроспективно описывали 15% (n=9) пациентов.

Все пациенты из группы А (n=60) и группы В (n=61) описали возникновение в дебюте заболевания мучительного и бесплодного самоанализа (рефлексии) с транзиторными навязчивыми страхами. Контрастные обсессии дисморфофобического, аутодеструктивного или агрессивного содержания подтвердили 93,3% (n=56) пациентов из группы А и 88,5% (n=54) пациентов из группы В. Эти переживания имели в субъективной картине болезни особую значимость, доставляя пациентам наибольшие страдания. Мысли о брутальных способах самоубийства – посредством падения с высоты, смерти под колёсами тяжёлого транспорта, разрывании, разрезании собственного тела – описали 53,3% (n=32) пациентов из группы А и 63,9% (n=39) пациентов из группы В. Эгодистонические непроизвольные представления гомосексуального содержания наблюдались у 43,3% (n=26) и 39,3% (n=24) пациентов соответственно.

Общими для групп А и В способами совладения с психосоциальным дистрессом, обусловленным симптомами ШР, были изменение внешности и речи.

По причине усиления тактильной раздражительности 53,3% (n=32) пациентов из группы А и 39,3% (n=24) пациентов из группы В начинали облачаться в универсальные вещи свободного покроя, не стесняющие движений, – толстовки, худи, футболки, свободные брюки, спортивную обувь и т.п. По схожим механизмам подростки изменяли причёску. Девушки укорачивали волосы, так как прикосновение локонов к лицу, шее, плечам и спине начинало сопровождаться дискомфортом, а также из-за нежелания ухаживать за причёской. Для юношей на данном этапе изменение длины волос было нехарактерно. Причёску, в целом соответствующую полоролевым стереотипам, носили 20% (n=12) пациенток из группы А, соответствующую стилю унисекс – 10% (n=6). В группе В аналогичные показатели составляли 26,2% (n=16) и 16,4% (n=10); 1,6% (n=1) пациенток имели причёску, не соответствующую полоролевым стереотипам.

При возникновении дисморфофобических идей пациенты начинали носить мешковатую одежду для сокрытия мнимых недостатков внешности: «некрасивой фигуры», «лишнего веса», «слишком большой груди» и т.п. Ещё одним мотивом приверженности стилю унисекс было желание сенситивных девушек из обеих групп избежать проявлений в их адрес эротического или сексуального влечения со стороны юношей, особенно в грубых, вульгарных выражениях.

На фоне начала ШР изменения претерпевала и речь пациентов. В группе А 11,7% (n=7) подростков начинали говорить о себе избегая родовых окончаний и лишь при необходимости соответственно полу, 8,3% (n=5) – попеременно в гражданском и инверсном родах. Значимых различий по данному параметру с группой В не выявлено: 23% (n=14) подростков говорили о себе, избегая родовых окончаний и лишь при необходимости соответственно полу, 4,9% (n=3) – попеременно в гражданском и инверсном родах. Такое необычное, резко контрастное поведение пациентов, впервые проявлявшееся случайно или по механизму подражания, сопровождалось остро возникающим в результате временного преодоления обсессивно-компульсивной симптоматики чувством эмоционального облегчения. Дальнейшая презентация себя в непривычной родовой форме в речи, сопряжённая с необходимостью постоянного самоконтроля, позволяла пациентам компенсировать обусловленные эндогенным процессом когнитивные и эмоционально-волевые нарушения.

Парное сексуальное поведение подростков с ШР характеризовалось нерегулярностью и недифференцированностью влечения. В группе А гетеросексуальные отношения поддерживали 15% (n=9) обследованных, в бисексуальные контакты вступали 1,7% (n=1) подростков. В группе В число лиц, ведущих половую жизнь, оказалось более высоким (p=0,03): о гетеросексуальных связях сообщили 18% пациентов (n=11), о бисексуальных – 13,1% (n=8), о гомосексуальных – 3,3% (n=2). Притом сексуальные контакты носили преимущественно случайный характер, реализовывались в условиях расторможенности влечений в смешанных и гипоманиакальных состояниях или по инициативе партнёра. Обращает на себя внимание тот факт, что о сомнениях в своей полоролевой принадлежности в этот период сообщили только пациенты из группы В (9,8%, n=6) (p=0,013).

Второй, специфический механизм предрасположения со стороны симптомов ШР определён клинико-динамическими особенностями болезни, наблюдаемыми у лиц с ТСПС и отсутствующими у пациентов с ШР из группы В. К таким условиям были отнесены:

- дебют заболевания в ранний период пубертата;

- потенциал к формированию сверхценных увлечений и дисморфоманической паранойяльной идеи.

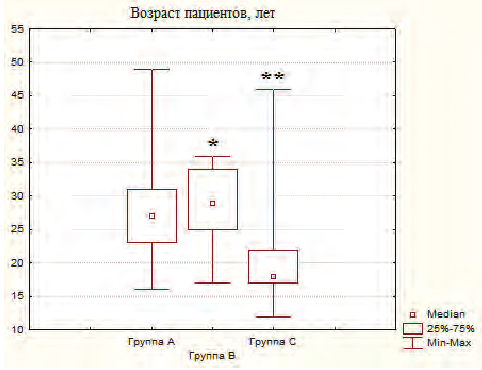

Возраст дебюта ШР у пациентов из группы А совпадал с началом пубертата (12,3±0,72 года).

У пациентов из группы В при практически идентичном возрасте наступления полового созревания (12,4±0,69 года) заболевание дебютировало позже – в 13±0,93 года (p=0,0005). Более ранний относительно начала пубертатного периода дебют ШР может служить одним из условий, усиливающих психосексуальную инфантильность и ограничивающих возможности подростков к усвоению и соблюдению половой роли.

Подростки из группы А чаще сообщали о возникновении в дебюте ШР дисморфофобических переживаний (p<0,001). До возникновения ТСПС все пациенты испытывали выраженное недовольство своей внешностью (100%, n=60). В группе В данный показатель составлял 73,8% (n=45). Притом юноши из группы А в разговорах с близкими называли себя «некрасивыми» из-за «более медленного» по сравнению со сверстниками появления вторичных половых признаков (оволосение на лице и теле, огрубение голоса и т.п.), девушки – из-за «недостаточно женственной» внешности (недовольство фигурой, формой ног, излишним оволосением и т.п.). Пациенты сообщали о наличии сенситивных идей отношения и толкования с акцентом на внешности и полоролевом поведении. У пациентов из группы А в 11,7% (n =7) случаев дисморфофобические переживания сочетались с сенесто-ипохондрическими. Пациенты жаловались на неприятные ощущения в области гениталий, чувство неудобства или болезненности, обусловленное наличием полового члена или молочных желёз. При этом недовольство гениталиями пациентов из группы А и группы В встречалось с сопоставимой частотой – в 6,7% (n=4) и в 3,3% (n=2) случаев соответственно. Юноши испытывали недовольство половыми органами в связи с мыслями об их недостаточном размере или некрасивом внешнем виде (т.е. за счёт собственно дисморфофобической симптоматики), девушки – из-за необходимости соблюдать гигиенические мероприятия во время менструации (т.е. за счёт эмоционально-волевых и гиперестетических расстройств).

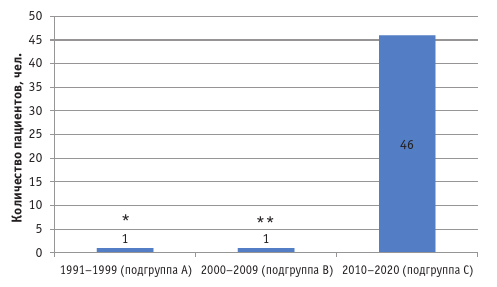

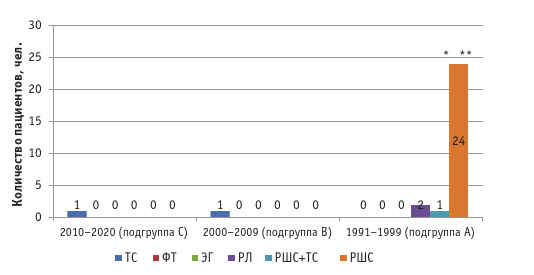

Результаты изучения группы А продемонстрирова ли постепенную прогрессию паранойяльных переживаний у пациентов с ТСПС со временем (p<0,001).

Если в дебюте ШР сверхценные идеи были выявлены n лишь у 1,67% ( =1) пациентов, то к моменту проведения обследования – у 63,3% (n=38) пациентов.

При этом данные значения существенно превышали показатели в группе В (27,8%, =17) (p=0,0001).

Более частое выявление в клинической картине у подростков с ТСПС дисморфофобической, дисморфоманической и паранойяльной симптоматики согласуется с результатами как более ранних [4, 5], так и параллельно реализуемых исследований [6, 7], согласно которым стремление к изменению пола у пациентов с расстройством шизофренического спектра объясняется возникновением паранойяльной дисморфоманической идеи.

Кроме того, у 75% (n=45) пациентов из группы А регистрировалась депрессия с антивитальными и суицидальными идеями. При этом клинически очерченные, аутохтонно возникающие депрессивные фазы с адинамическим, тревожным и витальным компонентами, идеями виновности, суточной и сезонной динамикой описали лишь 16,9% (n=10) пациентов. Таким образом, складывается впечатление, что более высокая распространённость депрессии у пациентов из группы А в меньшей степени была обусловлена эндогенными аффективными механизмами и в большей степени связана с неврозоподобной симптоматикой.

1.2. Половая предиспозиция.

Половой состав группы А был следующим: 65% (n=39) девушек, 35% (n=21) юношей. Таким образом, количественное соотношение юношей и девушек было равно 1:1,85. Явное превалирование девушек среди включённых в группу А пациентов, с одной стороны, отражает наблюдаемую нами тенденцию обращаемости подростков с ТСПС, с другой – воспроизводит результаты наблюдений коллег [5, 6]. Между тем возникновение ТСПС не является редкостью и для юношей, что позволяет с большой степенью вероятности исключить существование биологически обусловленной половой предрасположенности.

Механизмы большей подверженности пациенток с ШР к полоролевым нарушениям могут быть объяснены, по нашему мнению, с нескольких позиций.

1. Согласно имеющимся статистическим данным, в подростковом возрасте расстройства шизофренического спектра чаще дебютируют у деву-

шек [11].

2. Девушки-подростки демонстрируют более явную склонность к дисморфофобическим переживаниям [12].

3. Согласно результатам опросов, девушки традиционно демонстрируют более высокий уровень толерантности, в то время как среди юношей широко распространено негативное отношение к гомосексуальности, трансвестизму и расстройствам половой идентификации [13, 14].

Кроме того, в нашем исследовании юноши демонстрировали значительно бóльшую устойчивость либидо в условиях дебюта ШР. О мастурбации юноши сообщали в 7,3 раза чаще девушек (ДИ 95%). Так, подростки мужского пола из группы А подтвердили мастурбацию в 90,5% (n=19) случаев, подростки женского пола – в 56,4% (n=22) случаев (p=0,007; V=0,3).

Об отсутствии сексуального интереса сообщали 42,9% (n=9) юношей, в то время как девушки отрицали наличие полового влечения в 76,9% (n=30) случаев.

Юноши в дебюте ШР выражали исключительно гетеросексуальное влечение (57,1%, n=12), девушки – гетеро- (7,7%, n=3), би- (7,7%, n=3) и гомосексуальное (7,7%, n=3) влечение (p=0,0001; V=0,56).

Таким образом, складывается впечатление, что для возникновения сомнений в полоролевой идентификации и тем более для её отвержения у юношей требуется наличие дополнительных факторов, оказывающих деструктивное влияние на их социальную презентацию в мужской половой роли и сексуальную сферу. К таким факторам, согласно

полученным нами данным, относятся следующие.

1. Систематические упрёки и насмешки, затрагивающие полоролевую или сексуальную сферу, со стороны членов микросоциальной среды. В преморбидном периоде пациенты из группы А чаще, чем пациенты из группы В, подвергались систематическим упрёкам и насмешкам, затрагивающим полоролевую сферу, в семье: в группе А о таких насмешках сообщили 20% (n=12) подростков, подростки из группы В отрицали подобные эпизоды. При этом мальчики из группы А подвергались таким упрёкам в 9 раз чаще девочек (ДИ 95%). Также до дебюта заболевания пациенты из группы А значительно чаще, чем пациенты из группы В, подвергались систематическим упрёкам и насмешкам, направленным на полоролевую сферу, со стороны сверстников (p=0,001): в группе А – 25% (n=15) пациентов, в группе В – 1,6% (n=1) пациентов.

Мальчики из группы А в 15,8 раза чаще становились объектами насмешек со стороны других детей по сравнению с девочками (ДИ 95%). В подростковом

возрасте пациенты из группы А мужского пола демонстрировали более выраженные трудности адаптации в однополом коллективе (p=0,0001; V=0,75). Как высокую степень своей адаптации оценивали 23,8% (n=5) юношей и 66,7% (n=26) девушек из группы А, как низкую – 66,7% (n=14) и 0% (n=0) соответственно.

В группе А сведения о направленных на полоролевую сферу насмешках со стороны сверстников фиксировались в 70% (n=42) случаев, в группе В – в 49,2% (n=30) случаев (p=0,02). И также юноши из группы А были более подвержены подобным насмешкам (76,2%, n=16) (ДИ 95%; V=0,09).

2. Персевераторно-обсессивная мастурбация, характеризующаяся чертами навязчивого влечения [15], была описана у 36,7% (n=22) пациентов из группы А и у 29,5% (n=18) пациентов из группы В. Сопровождаясь эгодистонией, чувством вины и борьбой мотивов, обсессивная мастурбация способствовала вначале закреплению у подростков неприязни к себе по причине неспособности к соблюдению собственных этических установок, а затем отвержению ими этих установок.

Одновременно с этим укреплялось амбивалентное отношение подростков к гениталиям как к источнику эмоциональной разрядки, с одной стороны, и причине мучительного переживания неприязни к себе, с другой стороны. Персевераторно-о бсессивная мастурбация была описана у 57,2% (n=12) юношей и у 25,6% (n=10) девушек из группы А (p=0,013).

3. Влечение к «анальной мастурбации» выявлялось у 13,3% (n=8) пациентов из группы А и у 4,9% (n=3) па- циентов из группы В (p=0,0001). Во всех случаях это были юноши (p=0,001; V=0,53). Согласно описаниям пациентов из группы А, испытываемое ими влечение к сексуальному удовольствию при стимуляции анального отверстия ассоциировалось у них с гомосексуальностью, а гомосексуальность – с недостаточной мужественностью, унижением, аморальностью, маргинальностью.

1.3. Личностная предиспозиция.

Одной из наиболее ярких особенностей пациентов с ТСПС, установленных в ходе данного исследования, является отчётливое превалирование среди них лиц с сенситивными чертами характера. Данный параметр был оценён клинически, на основании субъективных и объективных сведений, в соответствии с классификацией акцентуаций характера, предложенной А.Е. Личко [16]. Результаты представлены в табл. 1

Таблица 1. Типы акцентуации характера

| Тип характера | Группа А n (%) | Группа В n (%) | p |

|---|---|---|---|

| Сенситивный | 18 (30) | 5 (8,2) | 0,01* |

| Шизоидный | 0 (0) | 4 (6,6) | |

| Эпилептоидный | 0 (0) | 1 (1,6) | |

| Истероидный | 0 (0) | 21 (34,4) | |

| Психастенический | 1 (1,7) | 0 (0) | |

| Сенситивно-шизоидный | 7 (11,6) | 0 (0) | |

| Синситивно-истероидный | 34 (56,7) | 22 (36,1) | |

| Истероэпилептоидный | 0 (0) | 5 (8,2) | |

| Шизоэпилептоидный | 0 (0) | 3 (4,9) | |

| Гипертимный | 0 (0) | 0 (0) | |

| Гармоничная личность | 0 (0) | 0 (0) |

* Различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию χ2.

Преморбидно свойственные этим подросткам впечатлительность, ранимость, высокие моральные требования к себе и окружающим, склонность к рефлексии и формированию идей неполноценности после дебюта ШР заострялись и ярко окрашивали возникающие экзо- и интраперсональные конфликты. Стеснительность и неконфликтность подростков из группы А, их робость, страх осмеяния и непринятие грубости существенно затрудняли реализацию полоролевого поведения и становились поводом для насмешек со стороны окружающих. При этом у юношей заострённые сенситивные черты характера становились основной причиной социальной дезадаптации: свойственные им стремление к избеганию конфронтации, низкая агрессивность, непереносимость грубости и эмотивность в оскорбительной форме отождествлялись сверстниками со слабостью характера, трусостью, женственностью или гомосексуальностью. Девушки чаще сообщали о насмешках, обесценивающих или унижающих признаки женственности в их внешнем виде («Некрасивая», «На- зывали уродом», «Дразнили обезьяной из-за волос на руках», «Говорили, что плохо одеваюсь», «Смеялись над большой грудью, хватали за неё»).

Заострением личностных черт может быть объяснено более частое возникновение у пациентов из группы А контрастных навязчивых сомнений в своей гетеросексуальности (p=0,0001). Данные переживания были описаны у 78,3% (n=47) пациентов из группы А и у 34,4% (n=21) пациентов из группы В.

С целью компенсации психоэмоционального дистресса, обусловленного аффективной и неврозоподобной психопатологической симптоматикой и социальной дезадаптацией, пациенты прибегали к различным вариантам совладающего поведения.

Нами были выделены следующие наиболее распространённые механизмы совладения в группе А: реакции группирования; реакции имитации; аддиктивное поведение; аутоагрессивное поведение.

По мере того как нахождение в коллективе сверстников становилось для пациентов дискомфортным, сопряжённым с чувством страха перед агрессией,

консолидировалось их стремление к поиску новой среды группирования. У пациентов из группы В социальная дезадаптация и потребность в изменении круга общения в большей степени были обусловлены психопатоподобным поведением. По этой причине пациенты из группы В значительно чаще попадали в делинквентные компании (36,1%, n=22) (ДИ 95%), чаще прибегали к алкоголизации (42,6%, n=26) и наркотизации (36%, n=22). В группе А эти показатели составляли, соответственно, 16,7% (n=10) (p=0,016),

18,3% (n=11) (p=0,015), 6,7% (n=4) (p<0,001). Данные различия могут быть объяснены трудностями адаптации сенситивных подростков в условиях грубости, насилия, противоправных действий, непринятия ими употребления психоактивных веществ.

Вступление в маргинальные сообщества пациентов из группы А происходило под влиянием особенно выраженных эмоционально-волевых нарушений: биполярных колебаний настроения, расторможенности влечений, ярких проявлений психопатоподобного поведения и т.п. Такое поведение ретроспективно оценивалось девушками как мужское, однако на момент его реализации оно не имело такого значения в переживаниях пациенток.

О группировании среди представителей противоположного пола сообщили 56,7% опрошенных из группы А (n=34). В группе В данный показатель составлял 39,3% (n=24). Таким образом, данный вариант совладающего поведения сам по себе не является специфическим для пациентов с ТСПС.

Предпочтение компании лиц противоположного пола у подростков с ШР было обусловлено не нарушением идентификации со своим полом, а, с одной стороны, избеганием конкуренции внутри однополой группы и, с другой стороны, стремлением к формализованному, ограниченному рамками полоролевых норм общению. Кроме того, при группировании с представителями противоположного пола «инакость» пациентов, затрудняющая их адаптацию среди однополых сверстников, оказывалась скрыта за полоролевыми отличиями.

О значительном увеличении времени, проводимом в интернет-пространстве, после дебюта ШР сообщили 93,3% (n=56) пациентов из группы А.

Виртуальная активность включала преимущественно общение в социальных сетях, «информационный дрейф», просмотр порнографии. Большинство подростков (68,3%, n=41) сообщили о том, что впервые столкнулись с информацией о трансгендерности именно в процессе реализации виртуальной активности. В группе В об увлечённости интернетом сообщили 73,7% (n=45) (p=0,004) опрошенных.

Внутри молодёжных субкультурных сообществ группировались 76,7% пациентов из группы А (n=46) и 68,9% (n=42) – из группы В. Пациенты из группы А тяготели к коллективам, объединённым интересом к музыке, комиксам, японской и корейской культуре, косплею и т.п. Костяк таких коллективов обычно также составляли лица с сенситивными чертами характера.

Реакции имитации – отрицательные и положительные – демонстрировали 71,7% (n=43) пациентов из группы А. В группе В данный показатель составлял 44,2% (n=27) (p=0,037).

Отрицательные реакции имитации проявлялись обесцениванием норм поведения, предписанных в отвергающем пациентов микросоциуме. В дебюте ШР 71,7% (n=43) пациентов из группы А начинали отвергать принятые в микросоциальном окружении правила полоролевого поведения. Юноши протесто- вали против социальных установок, отождествляю- щих мужественность с агрессивностью, грубостью, решительностью, лидерскими амбициями и, соответственно, требующих от них проявления этих качеств.

Девушки выражали недовольство по поводу предъявляемых им стандартов внешнего вида, включающих аккуратность, чистоплотность, ношение подчёркивающей фигуру одежды, нанесение макияжа, а также норм поведения – коммуникабельности, стремления к привлечению внимания к себе, миролюбия, способности к флирту и т.п. Своих сверстников пациенты называли глупыми, неинтересными, безнравственными, агрессивными. В разговорах с членами семьи критиковали родительский образ жизни, заявляя о нежелании жить, как они. При этом все пациенты полностью ассоциировали себя со своим полом.

Положительные реакции имитации выражались в подражании внешнему облику и поведению знакомых, знаменитостей, вымышленных персонажей, носителей субкультуры. Подражание лицам из собственного окружения наблюдалось у 45% (n=27) пациентов из группы А и первоначально было обусловлено стремлением к восстановлению адаптации через общение с более успешными сверстниками. В группе В такое подражание было отмечено у 27,9% (n=17) пациентов (p=0,03). Юноши стремились находиться в обществе коммуникабельных, смелых, пользующихся всеобщим уважением приятелей. Девушки тянулись к внешне привлекательным, общительным подругам. Выбор объекта подражания

происходил не только исходя из социальной успешности, но и на условии доброго отношения данного лица к пациенту и возможности поддержания пассивной коммуникации.

Общение с этим человеком, подражание ему (нередко защита при его помощи от обидчиков) способствовали эмоциональному облегчению. На этом фоне 43,3% (n=26) пациентов описали возникновение контрастных гомоэротических и гомосексуальных фантазий по отношению к объекту имитации. Не находя компромисса между эгодистоническим характером этих переживаний и неспособностью прервать отношения, пациенты ис- пытывали выраженный эмоциональный дистресс. Постепенно сам этот дистресс становился источником компенсации эмоционально-волевых нарушений: гомосексуальные фантазии, сопровождаемые внутренним сопротивлением, обеспечивали временное переключение с изначальных, казавшихся непреодолимыми переживаний, связанных с социальными проблемами. На этом фоне эгодистонический окрас

гомосексуальных переживаний постепенно ослабевал и начинали трансформироваться фантазии.

Подражая членам микросоциальной ячейки или субкультуры, 21,7% (n=13) подростков из группы А окрашивали волосы в яркий цвет (притом была характерна многократная смена цвета волос), 13,3% (n=8) подростков прибегали к нанесению татуировок и пирсинга.

Мотивы имитации облика и поведения вымышленных персонажей и знаменитостей, наблюдаемой в 16,7% (n=10) и 13,3% (n=8) случаев соответственно, были в большей степени определены психопатологической симптоматикой – трудностями эмоционально-волевой саморегуляции, переживанием ощущения дезавтоматизации их чувств и мыслей, обсессивной симптоматикой.

Об этом свидетельствуют сопоставимые данные в группе В: подражали знаменитостям 21,3% (n=13) пациентов, вымышленным персонажам – 9,8% (n=6) пациентов. Процесс подражания сопровождался психической мобилизацией и самоконтролем, обеспечивавшими временное преодоление обесессий и эмоциональных нарушений. Объектами имитации

становились люди и персонажи, наделённые не обычными, экстремальными в глазах пациентов особенностями внешности и поведения. Выбор кумира обычно совершался в процессе виртуального дрейфа, при случайном столкновении с соответствующей информацией. В контексте исследуемой темы обращают на себя внимание случаи, когда подростки фиксировались на знаменитостях и персонажах противоположного пола либо тех, чей образ был сопряжён с нарушением полоролевых стереотипов. Однако это было связано не с инверсной идентификаций, а со стремлением к приобретению нового эмоционального опыта через созерцание необычного, находящегося на грани субъективной приемлемости.

К аддиктивному поведению с целью временной компенсации психосоциального дистресса прибегали 93,3% (n=56) пациентов из группы А и 80,4% (n=49) пациентов из группы В (p=0,032). К интернет серфингу в группе А прибегали 93,3% (n=56) опрошенных, в группе В – 73,7% (n=45) опрошенных (p=0,004). Персевераторно-обсессивная мастурбация была описана у 25% (n=15) пациентов из группы А и у 11,5% (n=7) пациентов из группы В. Об алкоголизации сообщили 18,3% (n=11) подростков из группы А и 42,6% (n=26) подростков – из группы В (p=0,015).

Наркотизацию подтвердили 6,7% (n=4) пациентов из группы А и 36% (n=22) пациентов из группы В (p<0,001). Нарушения пищевого поведения у пациентов из группы А не наблюдались, в группе В были выявлены у 34,4% (n=21) подростков (p<0,0001).

Другим распространённым способом совладения с симптомами болезни у подростков с ШР было аутоагрессивное поведение. Его проявления также в значительной степени определялись личностными особенностями. К несуицидальному самоповреждающему поведению прибегали 53,3% (n=32) пациентов. При этом девушки демонстрировали большую склонность к самоповреждению по сравнению с юношами (71,8%, n=28) (p=0,0001; V=0,5). Также чаще наносили повреждения пациенты со смешанными аффективными состояниями

(63,9%, n=23) (p=0,028; V=0,34). Мотивы несуицидального самоповреждающего поведения, согласно предоставленным описаниям, были связаны с желанием преодолеть тягостное эмоциональное состояние («Заменить душевную боль физической»), психическую анестезию («…чтобы что-нибудь почувствовать»), навязчивые мысли («…помогает отвлечься от постоянных размышлений… чтобы не лезли о самоубийстве…»). Были характерны нанесение самопорезов, царапин, ожогов, самобичевания на видимые (20%, n=12) и невидимые (33,3%, n=20) участки тела.

В группе В к несуицидальному самоповреждающему поведению прибегали 68,9% (n=42) опрошенных, притом повреждения чаще наносились на открытые участки тела (44,3%, n=27) (p=0,017).

Суицидальные идеи встречались у пациентов из группы А значительно чаще, чем у пациентов из группы В (p=0,016). Мысли о самоубийстве признали 83,3% (n=50) пациентов из группы А и 63,9% (n=39) пациентов из группы В. Притом вероятность совершения суицидальных попыток в группе В (23%, n=14) была выше в 4,1 раза по сравнению с таковой в группе А (n=3,5%) (p=0,005; ДИ 95%).

1.4. Социальная предиспозиция.

К специфическим микросоциальным факторам, на наш взгляд, следует отнести нарушения полового воспитания. Как было указано выше, в семьях подростков с ТСПС (20%, n=12), в отличие от семей подростков из группы В, в адрес пациентов допускались систематические упрёки и насмешки, затрагивающие полоролевую сферу. В 10% (n=6) случаев наблюдалась явная дисгармония полового воспитания, проявлявшаяся игнорированием или унижением полоролевых качеств детей, несоблюдением членами ближайшего окружения правил приличия при реализации собственного сексуального поведения, нарушением половой неприкосновенности детей. Двое из обследованных нами подростков с ТСПС в препубертатном и пубертатном возрасте неоднократно становились свидетелями обнажения родителей и наблюдали их сексуальные контакты. Три девушки сообщили о попытках совершения в отношении них сексуальных действий со стороны гостивших в их доме взрослых. Один юноша описал эпизод гомосексуального насилия со стороны несовершеннолетнего родственника.

Пациенты из группы А также чаще подвергались насмешкам, направленным на полоролевую сферу со стороны сверстников (p=0,02). Однако, по нашим наблюдениям, это происходило не по причине особой враждебности их окружения, а ввиду заострения на фоне начавшегося психопатологического процесса сенситивных личностных черт и снижения способности к адаптации к рутинным для подростковой среды конфликтным ситуациям. Таким образом, данный фактор представляется нам неспецифическим.

Специфическими макросоциальными детерминантами возникновения у пациентов с ТСПС являются: произошедшее в течение последнего десятилетия усиление влияния ЛГБТ-сообщества в медиапространстве; популяризация гендерной идеологии; повышение общественного интереса к полоролевым нарушениям; многократное увеличение числа подростков, позиционирующих себя в качестве трансгендеров [8, 17–19].

Неспецифическим фактором предрасположения к ТСПС со стороны макросоциума, по нашему мнению, следует считать небывалое развитие высокоэффективных средств потребления и передачи информации, ставших неотъемлемым атрибутом современной молодёжи. Доступность виртуальных ресурсов и их активное использование подростками стали причиной того, что интернет-серфинг был чрезвычайно распространённым вариантом аддиктивного поведения среди пациентов из группы А (93,3%, n=56) и пациентов из группы В (73,7%, n=45) и основным источником получения информации о полоролевых нарушениях (68,3%, n=39). Первое столкновение подростков с информацией о трансгендерности в виртуальном пространстве происходило случайно. Во всех случаях эти сведения описывали феномен трансгендерности с точки зрения «гендерной идеологии», в качестве нормативного, но несправедливо стигматизированного в обществе варианта самовосприятия. При этом под трансгендерностью понимался крайне широкий спектр полоролевых нарушений, включающий наравне с тотальной инверсией полового самосознания транзиторные сомнения в собственной идентификации или трудно- сти соотнесения себя с какой-либо половой ролью.

Трансгендерам, как часто подчёркивалось на таких ресурсах, свойственны недовольство собственной внешностью и полоролевым статусом, ощущение «инакости», отчуждённости от окружающих и мучительное переживание одиночества, суицидальные тенденции и самоповреждающее поведение. Притом утверждалось, что трансгендерная идентичность может не соотноситься с внешним видом и сексуальным поведением, оставаться не замеченной окружающими и даже не осознаваться самими пациентами в течение значительной части их жизни. В статьях и лекциях ЛГБТ-активистов, в постах и переписках в социальных сетях, в видеоблогах, интервью, фотографиях и т.п. пациенты обнаруживали сообщения о положительном опыте преодоления депрессии, суицидальных мыслей, недовольства собой и социальной изоляции посредством принятия себя в качестве трансгедера и группирования среди лиц со сходными переживаниями.

В 21,7% (n=8) случаев о полоролевых нарушениях пациенты узнавали от сверстников, позиционирующих себя в качестве трансгендеров. Это были вновь обретённые друзья, составляющие наиболее значимую часть круга общения подростков.

Отрицали связь между возникновением ТСПС и получением информации о расстройствах половой идентификации 10% (n=6) пациентов из группы А.

Однако в объективным анамнезе каждого из них обнаруживались данные о том, что возникновению трансролевого позиционирования предшествовал период активного изучения соответствующей информации в интернете.

2 Этап инициации.

Возраст первого ознакомления с информацией о расстройствах половой идентификации (трансгендерности, транссексуализме) у пациентов из группы А составлял 14±1,06 года. Следует отметить, что нами не зафиксированы примеры острого появления идей о смене пола по типу «озарения», описанные в научной литературе [4, 5]. Начавшись под преимущественным влиянием совладающего поведения и специфических макросоциальных факторов на этапе предиспозиции, процесс инициации во всех исследованных случаях представлял собой более или менее явную последовательность преобразований поведения, внешности и мировоззрения пациентов, венцом которых было принятие ими трансгендерной идентификации.

Приобретение знания о возможности кардинального изменения внешности и образа жизни через трансгендерный переход сопровождалось возникновением яркой и сложной эмоциональной реакции. Удивление, замешательство, недоверие, отвержение и интерес, переживаемые подростками в попытке осмыслить кажущуюся им невероятной информацию, способствовали временной компенсации обсессивных переживаний депрессивного, дисморфофобического и аутоагрессивного содержания.

Достигаемое таким образом улучшение психического состояния действительно имело острый характер и приводило пациентов к мгновенной фиксации особого внимания на данной теме, однако отождествления себя с трансгендерами при этом не происходило.

С целью поддержания когнитивной мобилизации и ощущения эмоционального комфорта пациенты начинали более интенсивно потреблять информацию о трансгендерности из различных источников. Явное предпочтение при этом подростки отдавали непрофессиональным ресурсам: форумам, видеоблогам, постам в социальных сетях и т.п., – где обнаруживали наиболее эмоционально насыщенные, спорные, бросающие вызов их мировоззрению суждения (96,7%, n=58). В дальнейшем они начинали общение с лицами, идентифицирующими себя в качестве гомосексуалов, трансгендеров, ЛГБТ-активистов. В некоторых случаях первый опыт такого общения был непреднамеренным. Узнав о позиционировании нового знакомого, изначально негативное или безразличное отношение к трансгендерности как к социальному явлению вступало в антагонизм с тёплыми чувствами к собеседнику, что сперва вызывало интерес, а затем приводило к полярному изменению позиции пациента. Привлекательными для подростков из группы А чертами трансгендерных сообществ были демонстративные миролюбивость и эмпатия как неотъемлемый элемент внутригрупповой коммуникативной культуры, провозглашаемая ориентация на идеи свободы и всеобщего равенства, противопоставление себя «репрессивному» обществен ному укладу, стремление к консолидации с целью совместного противостояния враждебной социальной среде. Получив в процессе этих разговоров положительное эмоциональное подкрепление в виде слов поддержки, выражения солидарности в пере- живаниях и демонстрации готовности собеседников к активному поддержанию коммуникации, пациенты начинали группироваться в данной среде. О регулярном общении с людьми, ассоциирующими себя с ЛГБТ, в период, предшествующий возникновению ТСПС, сообщили 70% (n=42) подростков из группы А.

При этом пациенты подтверждали, что такое общение оказывалось значительно более эффективным в качестве средства совладения с обсессивными переживаниями и эмоциональными нарушениями, чем просмотр контента.

В процессе группирования пациенты перенимали культуральные предпочтения, политические взгляды, внешнюю атрибутику, специфический жаргон членов сообщества. Вокруг усилившейся потребности в группировании и тождественности у пациентов происходила консолидация разрозненных переживаний, относящихся к сексуальной сфере,полоролевому поведению, собственной внешности, аффективному состоянию, чертам личности. Согласно описаниям, представленным 65% (n=39) пациентов из группы А, в процессе инициации до обретения «трансгендерной идентификации» подростки с ШР начинали относить себя к би- или гомосексуалам и лишь позже – к трансгендерам. О приверженности идеям радикального феминизма до трансгендерности сообщили 18,3% (n=11) подростков. О наличии психического расстройства в виде «пограничной личности», «биполярного аффективного расстройства», «аутизма», «гомицидомании» в процессе интернет-дрейфа и общения в новой среде заявили 16,7% (n=10) пациентов.

Мысли о собственной трансгендерности первоначально имели контрастный характер. По этой причине пациенты предпринимали попытки прекратить просмотр контента, однако неизменно возвращались к нему в связи с актуализацией навязчивых дисморфофобических и аутоагрессивных мыслей. Фантазии о принадлежности к трансгендерам на этом фоне

приобретали сначала амбивалентный, а затем и эгосинтоничный характер.

3 Этап трансформации.

После инициации существенному изменению подвергались идентификация, полоролевое поведение, механизмы совладения и клиническая картина ШР.

Трансформация идентификации и полоролевого поведения представлена в табл. 2

После инициации подростки начинали позиционировать себя соответственно принятым в сообществе трансгендеров вариантам идентификации: собственно в качестве трансгендеров (60%, n=36), инверсно (противоположно) по отношению к полу (20%, n=12), как «люди без пола», агендеры (10%, n=6), как транссексуалы (1,7%, n=1) или посредством иных (неклассифицируемых) вариантов (8,3%, n=5).

Существенные преобразования претерпевала и речь пациентов. По сравнению с этапом предиспозиции на 58,3% снизилось число пациентов из группы А, использующих по отношению к себе соответствующие полу родовые окончания. Одновременно на 33,3% увеличилось число пациентов, избегающих использования родовых окончаний, но при необходимости говорящих о себе соответственно полу, на 6,7% – число пациентов, избегающих использования родовых окончаний, но при необходимости говорящих о себе в инверсном роде, 10% (n=6) подростков стали говорить о себе исключительно инверсно.

Значительно более выраженными становились отклонения от полоролевых стереотипов в одежде (p<0,019): к полному кросс-дрессингу стали прибегать 20% (n=12) подростков, стиля унисекс придерживались 45% (n=27) подростков, отдельные элементы одежды представителей противоположного пола носили 6,7% (n=4) подростков, в соответствии с полом продолжали одеваться 26,7% (n=16) подростков. При этом к ношению не соответствующего полу нижнего белья прибегали лишь 6,7% (n=4) подростков с ТСПС.

Таблица 2. Трансформация идентификации и полоролевого поведения

| Характеристики полоролевого поведения | Группа А | p | ||

|---|---|---|---|---|

| этап предиспозиции | этап трансформации | |||

| Половая идентификация | Нормативная | 60 (100) | 0 (0) | <0,001* |

| Инверсная | 0 (0) | 12 (20) | ||

| Трансгендер | 0 (0) | 36 (60) | ||

| Транссексуал | 0 (0) | 1 (1.7) | ||

| Человек без пола | 0 (0) | 6 (10) | ||

| Другое | 0 (0) | 6 (13,6) | ||

| Половая идентификация в речи | Соответствует полу | 48 (80) | 13 (21,7) | <0,01* |

| Исключительно в инверсном роде | 0 (0) | 6 (10) | ||

| Избегает родовых окончаний, но при необходимости говорит о себе соответственно полу | 7 (11,7) | 27 (45) | ||

| Избегает родовых окончаний, но при необходимости говорит о себе в инверсном роде | 0 (0) | 4 (6,7) | ||

| Реакция на обращение по имени | Нейтральная | 50 (83,3) | 33 (55) | 0,006* |

| Негативная | 10 (16,6) | 27 (45) | ||

| Реакция на обращение в роде, соответствующем полу | Нейтральная | 60 (100) | 40 (66,7) | <0,001* |

| Негативная | 0 (0) | 20 (33,3) | ||

| Кросс-дрессинг | Отсутствие | 22 (36,7) | 16 (26,7) | <0,019* |

| Полный кросс-дрессинг | 1 (1,7) | 12 (20) | ||

| Стиль унисекс | 32 (53,3) | 27 (45) | ||

| Отдельные элементы | 5 (8,3) | 4 (6,7) | ||

| Другое | 1 (1,7) | 1 (2,3) | ||

| Отвержение гениталий | Нет | 56 (93,3) | 35 (58,3) | <0,0001* |

| Да | 4 (6,7) | 25 (41,7) | ||

| Стремление к изменению пола | Нет | 60 (100) | 2 (4,5) | 0,01* |

| Перемена имени с возможностью позиционировать себя в иной по- ловой роли в кругу близких | 0 (0) | 4 (6,7) | ||

| Стремление к изменению социального, гражданского и гормо- нального пола | 0 (0) | 6 (10) | ||

| Стремление к изменению социального, гражданского, гормонального пола и проведение частичной хирургической коррекции пола (без изменения гениталий) | 0 (0) | 26 (43,3) | ||

| Стремление к полной половой трансформации | 0 (0) | 18 (30) | ||

| Другое | 0 (0) | 2 (6,7) | ||

* Различия статистически значимы при р≤0,05 согласно критерию χ2.

Руководствуясь полученными во время изучения информации о трансгендерности сведениями, 71,8% (n=28) девушек из группы А начинали прибегать к бинтованию молочных желёз с целью их сокрытия. Для пациентов из группы А было свойственно изменение причёсок (p<0,001). Подростки укорачивали или удлиняли волосы, преображая внешность сообразно имеющемуся у них представлению об облике трансгендеров. Не соответствующие полоролевым стереотипам причёски стали носить 30% (n=18) пациентов, в стиле унисекс – 15% (n=9) пациентов.

Прежние, соответствующие полоролевым стереотипам причёски сохраняли 25% (n=15) пациентов, в целом соответствующие – 30% (n=30). Число подростков, заявляющих о своей гомосексуальности, в группе А увеличилось в 5 раз (26,7%, n=16) (ДИ 95%).

В 4,32 раза снизилось количество лиц, оценивающих свои гомосексуальные фантазии как эгодистоничные (15%, n=9) (ДИ 95%).

Стремление к изменению пола пациенты начинали выражать также после инициации. Большинство (43,3%, n=26) пациентов заявляли о желании изменить документы, начать заместительную гормональную терапию с целью преображения внешности и прибегнуть к частичной хирургической коррекции тела с сохранением гениталий. О желании полной трансформации, предусматривающей оперативное удаление имеющихся половых органов с формированием имитации гениталий противоположного пола, сообщили 30% (n=18) пациентов из группы А. Только изменение гражданского статуса и приём половых гормонов планировали 10% (n=6) пациентов. Стремились позиционировать себя в иной половой роли без проведения юридических и медицинских мероприятий по изменению пола 6,7% (n=4) подростков.

Другие варианты изменения пола, которые описывали пациенты, составляли 6,7% (n=4) от общего числа.

Не планировали никаких действий в этой сфере 4,5% (n=2) пациентов.

Одновременно с группированием среди трансгендеров и имитацией их облика, поведения, присвоением их мировоззрения у пациентов из группы А в значительной степени дезактуализировались используемые до инициации механизмы совладения с симптомами ШР. Встречаемость случаев подражания более успешным сверстникам в группе А снизилась в 12,65 раза (6,7%, n=4) (ДИ 95%), подражания знаменитостям – в 11,7 раза (1,7%, n=1) (ДИ 95%), вымышленным персонажам – в 10 раз (1,7%, n=1) (p=0,005; ДИ 95%).

В 2 раза снизилось число лиц, прибегающих к аддиктивному поведению (46,7%, n=28) (p<0,001). Притом явное аддиктивное поведение регистрировалось у 25% (n=15) подростков с ТСПС, скрытое – у 21,7% (n=13).

По сравнению с периодом предиспозиции у пациентов из группы А существенно снизилась потребность в интернет-серфинге (41,7%, n=25) (p=0,001) и мастурбации (10%, n=6) (p<0,001). Показатели алкоголизации и наркотизации изменились незначительно.

Влечение к самоповреждению после инициации регистрировалось в 4,6 раза реже, чем в период предиспозиции (35%, n=21) (p<0,001; ДИ 95%).

Также после обретения «трансгендерной идентификации» существенно сократилась частота нанесения повреждений (30%, n=18) (p=0,035).

В группе А в 4,6 раза реже регистрировались суицидальные идеи (51,7%, n=31) (p<0,001; ДИ 95%).

Также в 2,6 раза снизилась интенсивность брутальных суицидальных фантазий (30%, n=18) (p=0,01; ДИ 95%). Частота суицидальных попыток существенно не изменилась (6,7%, n=4).

На этапе трансформации пациенты сообщали о значительном улучшении эмоционального состояния, частичной дезактуализации переживаний о недовольстве внешностью после принятия «трансгендерной идентификации».

Наличие актуальных контрастных навязчивых мыслей дисморфофобического, депрессивного, агрессивного или аутоагрессивного содержания подтвердили лишь 3,3% (n=2) подростков с ТСПС (p=0,001). Однако 55% (n=33) пациентов из группы А демонстрировали резкую актуализацию обсессий в ответ на ограничение возможности «трансгендерного» позиционирования со стороны окружающих. По этой причине пациенты начинали давать резко отрицательную реакцию на попытки обращения к ним по имени (45%, n=27) (p<0,001) и в соответствующем полу роде (33,3%, n=20) (p<0,001).

После инициации 70% (n=42) подростков начинали трактовать недовольство внешностью исключительно как неприязнь к признакам пола.

Дисморфофобические переживания, не связанные с полом, активно выражали 3,3% (n=2) пациентов из группы А (p<0,001). Сходным изменениям подверглись и качественные характеристики деперсонализации: испытываемое на этапе предиспозиции ощущение аутопсихической изменённости во внутренней картине болезни у 73,3% (n=44) пациентов приобретало значение половой дисфории.

На фоне субъективного снижения выраженности обсессивной симптоматики улучшалось эмоциональное состояние пациентов: наличие депрессии подтвердили 16,9% (n=10) пациентов (p<0,001), что существенно ниже по сравнению с этапом предиспозиции (p=0,018). При этом показатели субдепрессии (95%, n=57) и смешанных аффективных состояний (55%, n=33) подвергались незначительному изменению.

Как было указано выше, паранойяльные переживания на этапе трансформации встречались значительно чаще, чем на этапе инициации (63,3%, n=38) (p<0,001). Преображение внешности и поведения пациентов сопровождалось доминирующим в сознании, ярко окрашенным аффектом стремлением к соответствию имеющемуся у них представлению о трансгендерах или транссексуалах, идеями отношения и толкования, постепенным вытеснением прочих интересов. Подростки обретали «новое» мировоззрение, которое отстаивали с несвойственной им ранее агрессией. В разговорах с окружающими они транслировали полученную из общедоступных источников информацию о трансгендерности, не подвергая её критическому анализу и не замечая противоречий.

На этом фоне усиливалось негативное отношение к членам семьи, которые зачастую отказывались разделять обретённую пациентами философию. Тёплое отношение к родным демонстрировали 8,3% (n=5) пациентов, формальное – 30% (n=18), холодное – 31,7% (n=19), враждебное – 30,0% (n=18).

Клинико-динамическое исследование феномена ТСПС на этапе трансформации позволило выделить 2 стадии его развития.

На первой стадии, следующей непосредственно за инициацией, ТСПС выступали в качестве варианта совладающего поведения, реализуемого преимущественно за счёт патологических реакций группирования и имитации. Несмотря на демонстрируемую убеждённость в принадлежности к трансгендерам, преображение внешности и заявления о желании изменить пол, подростки сохраняли значительную долю критики к своим переживаниям, оставались относительно доступны для контраргументации и психообразования. Высказываемые ими планы на изменение пола своей аморфностью и наивностью обнаруживали яркие черты подражания. Их идентификация себя с трансгендерами была неустойчивой, сопряжённой с внутренним сопротивлением и полностью подчинённой динамике аффективных и неврозоподобных нарушений. На данной стадии в исследование были включены 36,7% (n=22) пациентов из группы А в возрасте 17,05±1,2 года. Ретроспективно она была описана в анамнезе ещё у 58,3% (n=35) пациентов.

На второй стадии патологические реакции имитации и группирования приобретали черты сверхценных увлечений или становились условием патопластики сверхценной дисморфоманической идеи.

В первом случае круг общения и сфера интересов пациентов значительно сужались, концентрируясь вокруг темы ЛГБТ. Подростки поддерживали отношения исключительно или преимущественно с лицами, либо относящими себя к представителям ЛГБТ, либо выражающими свою приверженность идеологии дан- ного сообщества. Они много времени проводили за просмотром специфического контента и настойчиво транслировали полученную информацию. Их речь становилась шаблонной, изобилующей жаргонизмами, характерными для сторонников «гендерной идеологии». Изменялись манера одеваться и причёска.

В стремлении обосновать свою «трансгендерность» и, соответственно, право на преобразование внешности и поведения подростки начинали заявлять о том, что ощущали свою принадлежность к противоположному полу с раннего детского возраста.

На контраргументы реагировали агрессией, угрозами или отказом от диалога.

Подобно пациентам, находящимся на первой стадии этапа трансформации, стремление к перемене пола у подростков со сверхценными увлечениями имело атрибутивный характер и было направлено на укрепление чувства тождественности. Однако их потребность в имитации была значительно более выраженной, включающей не только изменение позиционирования, одежды, причёски и речи, но и гомосексуальное поведение, а также стремление к приёму половых гормонов. Планы на проведение хирургической трансформации, как правило, были несформированы.

На момент включения в исследование данному описанию соответствовали 25% (n=15) пациентов в возрасте 17,47±0,99 года, у 21,7% (n=13) пациентов приведённые переживания обнаруживались ретроспективно.

При возникновении сверхценной дисморфоманической идеи (38,3%, n=23) пациенты акцентировали особое внимание на внешних признаках пола (чертах лица, фигуре, молочных железах, половом члене), выражая желание трансформировать или удалить их посредством гормонального или хирургического вмешательства. Притом изменение социального статуса было для них не столь существенным. Возраст данной категории пациентов составлял 17,09±1,24 года.

Таким образом, складывается впечатление, что у части пациентов (21,7%, n=13) сверхценные увлечения представляли собой стадию синдромокинеза дисморфоманической идеи, у других (16,6%, n=10) такая последовательность не выявлялась и сверхценные дисморфоманические идеи формировались непосредственно на основе обсессивных переживаний соответствующей фабулы.

Обсуждение

Результаты проведённого исследования по большей части воспроизводят и дополняют представленные в научной литературе данные о клинической картине, механизме возникновения и психопатологической структуре полоролевых нарушений у пациентов с расстройствами шизофренического спектра [4–7].

В группе подростков с ШР были подтверждены следующие сведения:

- обусловленные эндогенным процессом полоролевые нарушения чаще выявляется у девушек;

- к отвержению пола пациентами с расстройствами шизофренического спектра могут предрасполагать нарушения полового воспитания и сексуального развития в преморбиде;

- нарушению идентификации с полом у пациентов с эндогенно-процессуальными заболеваниями способствуют такие психопатологические проявления, как депрессия, дисморфофобия, деперсонализация;

- патопластическим условием для возникновения «трансгендерной идентификации» у пациентов с расстройствами шизофренического спектра является получение информации о трансгендерности извне;

- стремление пациентов с шизофренией к перемене пола может основываться на сверхценной дисморфоманической идее.

Эти данные были дополнены клинико-динамическим описанием ТСПС при ШР. Было установлено, что возникновение ТСПС у подростков с ШР происходит этапно, на основе сложно организованного предрасположения и под влиянием патопластических условий со стороны внешней среды.

На этапе предиспозиции, продолжающемся с момента дебюта ШР и до начала влияния патопластических условий, происходит постепенное накопление и консолидация специфических и неспецифических факторов со стороны клинической картины психического расстройства, половой, личностной и социальной сфер, затрудняющих усвоение и соблюдение подростками половой роли и способствующих возникновению у них хронического психоэмоционального дистресса по этому поводу.

Факторы предиспозиции сформулированы в табл. 3

Таблица 3. Предиспозиция к формированию транссексуалоподобных состояний при шизотипическом расстройстве у подростков

| Элемент предиспозиции | Факторы предиспозиции | |

|---|---|---|

| специфические | неспецифические | |

| Клиническая предиспозиция | Дебют шизотипического расстройства | Аффективные расстройства в ранний период пубертата |

| Тенденция к формированию сверхценных увлечений и дисморфоманической паранойяльной идеи в клинической картине шизотипического расстройства | Неврозоподобные расстройства:

|

|

| Половая предиспозиция | Систематические упрёки и насмешки, затрагивающие полоролевую или сексуальную сферу, со стороны членов микросоциальной среды (для юношей) | Женский пол |

| Персевераторно-обсессивная мастурбация (для юношей) | ||

| «Анальная мастурбация» (для юношей) | ||

| Личностная предиспозиция | Сенситивный личностный радикал | — |

| Социальная предиспозиция | Нарушения полового воспитания | Насмешки, затрагивающие полоролевую сферу в коллективе сверстников |

| Усиление влияния ЛГБТ-сообщества в медиапространстве | Появление высокоэффективных и доступных средств потребления и передачи информации (интернет, мессенджеры, социальные сети и т.п.) | |

| Популяризация «гендерной идеологии» | ||

| Повышение общественного интереса к полоролевым нарушениям | ||

| Увеличение числа подростков, позиционирующих себя в качестве трансгендеров | ||

С целью преодоления дистресса и вре менной компенсации аффективных и неврозоподобных расстройств (в первую очередь контрастных обсессий) пациенты прибегали к в целом типичным для сенситивных подростков вариантам совладающего поведения – реакциям группирования и имитации, аддиктивному и аутоагрессивному поведению.

По мере прогредиентности заболевания адаптогенные возможности применяемых способов совладения снижались, что побуждало пациентов к поиску новых.

Этап инициации дебютировал с получением подростками опыта компенсации обсессий и апатии в процессе случайного потребления субъективно девиантной информации о трансгендерности, изменении пола и т.п. С целью поддержания этого эффекта пациенты начинали активно изучать информацию о полоролевых нарушениях и группироваться в соответствующих сообществах. Это сопровождалось постепенным изменением структуры совладающего поведения с вытеснением одних его форм и преобразованием других.

Так, пациенты начинали реже прибегать к обсессивной мастурбации, аддиктивному и аутодеструктивному поведению. Реакции группирования и имитации, напротив, заострялись, но, реализуясь в новом микросоциуме, подвергались качественным изменениям. При этом в течение периода инициации, составляющем от нескольких месяцев до года, пациенты сохраняли нормативную половую идентификацию, перенимая лишь мировоззренческие установки, лексику и отдельные атрибуты внешности членов новой среды группирования.

На этапе трансформации происходило изменение облика и поведения пациентов сообразно их представлению о трансгендерах. Потребность в более тесном отождествлении со средой группирования возникала по мере усугубления неврозоподобной симптоматики и истощения используемых на этапе инициации механизмов совладания. Закономерно, что на этом этапе наиболее отчётливо изменялась структура совладающего поведения. Разногласие между результатами проведённого исследования и ранее опубликованными данными наблюдается в следующих вопросах: роль деперсонализации в генезе ТСПС, психопатологическое содержание ТСПС.

Авторы более ранних работ едины во мнении, что в основе отвергания половой идентификации больными эндогенно-процессуальными заболеваниями лежит аутопсихическая деперсонализация [4–7].

Основываясь на результатах проведённого исследования, мы склоняемся к иной точке зрения. Деперсонализация, на наш взгляд, действительно играет ведущую роль в формировании ряда важных патогенетических звеньев ТСПС, таких как чувство апатии, ощущение одиночества и изоляции, мучительное переживание пациентами собственной изменённости и инакости. Вместе с тем возникновение на основе этих проявлений ТСПС происходит за счёт других факторов (см. табл. 3). В пользу этого утверждения свидетельствует тот факт, что в исследованной нами выборке пациентов с ШР деперсонализационная симптоматика выявлялась с практически одинаковой частотой у лиц с ТСПС и без полоролевых нарушений.

Причиной несоответствия полученных результатов изложенным в научной литературе сведениям, по нашему мнению, следует считать особенность дизайна данного исследовани. В более ранних русскоязычных публикациях группы сравнения отсутствовали или были сформированы из пациентов с транссексуализмом. Данный подход закономерно ограничивал возможность доказательного суждения о психопатологической принадлежности некоторых особенно сложных феноменов и об их роли в возникновении полоролевых нарушений. Включение в исследование группы сравнения из пациентов с ШР без ТСПС позволило преодолеть это ограничение.

Также в научной литературе представлена точка зрения, согласно которой психопатологическое содержание феномена отвергания пола у пациентов с расстройствами шизофренического спектра составляют «свехценные и паранойяльные идеи смены пола с полиморфной сопутствующей симптоматикой» [4, 5, 7]. По нашему мнению, ТСПС сами по себе не являются психопатологическим явлением, но выступают в качестве поведенческого фасада для психопатологии. Притом клиническая основа трансролевого позиционирования меняется соответственно характерному для медленно прогрессирующих эндогенно-процессуальных заболеваний синдромотаксису: навязчивые мысли – сверхценные идеи – монотематический паранойяльный бред.

Таким образом, симптоматика ТСПС в значительной степени обусловлена актуальным на момент наблюдения звеном этой последовательности. В соответствии с этим представляется возможным выделить три клинических варианта ТСПС.

- Во всех исследованных нами случаях ТСПС первоначально возникали на основе совладающего поведения, реализуемого в виде патологических реакций группирования и имитации и направленного на компенсацию навязчивых мыслей. Примыкание к сообществу трансгендеров и подражание его чле- нам у подростков с ШР происходило аналогично механизму их вовлечения в субкультурные сообщества и делинквентные компании.

- По мере патоморфоза навязчивых идей в сверхценные потребность пациентов в отождествлении себя с обретённой микросоциальной средой (посредством демонстрации приверженности общим для всех ее членов правилам или следования примерам отдельных членов) приобретала характер сверхценного увлечения. Проявления ТСПС на этой стадии соответствовали клинической картине аффективного варианта юношеской метафизической интоксикации [20–22] и характеризовались следующими чертами:

- концентрацией интересов, влечений и действий на одной теме;

- быстрым формированием нового мировоззрения, противоречащего прошлому опыту пациентов, их прежним интересам и жизненным установкам;

- отчётливым преобладанием в обретённых убеждениях заимствованных общепопулярных идей или чужих взглядов, не подвергаемых критическому анализу, но отстаиваемых пациентами с несокрушимой аффективной заряженностью;

- доминирующим чувством убеждённости в особой значимости и правоте своей деятельности.

- При возникновении сверхценной или бредовой дисморфоманической идеи – через этап сверхценных увлечений или минуя его, на основании навязчивых мыслей дисморфофобического содержания – ТСПС лишь обрамляют её, но уже слабо скрывают. Высказывания пациентов о принадлежности к трансгендерам являются своеобразными рудиментами, практически утратившими эффективность ввиду трансформации навязчивых мыслей в паранойяльные механизмами совладания, которые на этой стадии синдромотаксиса сами превратились в патопластический фон.

Заключение

Описание клинико-диагностических характеристик ТСПС у подростков с ШР представляется полезным в обстоятельствах происходящего с внедрением МКБ-11 пересмотра диагностической модели расстройств половой идентификации.

Несмотря на коренное изменение условий работы психиатров с лицами, выражающими жалобы на недовольство своим полом, данная категория пациентов по-прежнему нуждается в тщательной, идеологически нейтральной клинической диагностике с исключением ТСПС. Необходимыми для участников полипрофессиональной бригады, реализующей эту диагностику, являются знания возрастных особенностей психологии и психопатологии, а также наличие достаточного опыта детско-подростковой психиатрической практики.

Только такой подход к решению вопроса о показаниях и противопоказаниях к изменению пола, по нашему глубокому убеждению, будет способствовать обеспечению гу- манной, научно обоснованной и наиболее безопасной медицинской помощи в этой сфере.

Сведения об авторах

Дьяченко Антон Васильевич – врач-психиатр ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр “Феникс”», аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России (Ростов-на-Дону) Индексы: Researcher ID: AAI-2210-2020; ORCID: 0000-0002-6050-8215 E-mail: avddoc@yandex.ru

Бухановская Ольга Александровна – кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Лечебно-реабилитационный научный центр “Феникс”», ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России (Ростов-на-Дону) Индексы: РИНЦ Author ID: 283305; SPIN-код: 9787-1070; ORCID: 0000-0002-0962-4755 E-mail: olgabux@yandex.ru

Солдаткин Виктор Александрович – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России (Ростов-на-Дону) Индексы: РИНЦ Author ID: 440039; SPIN-код: 8608-9020; Researcher ID: W-1881-2017; Scopus Author ID: 35773593000; ORCID: 0000-0002-0222-3414 E-mail: sva-rostov@mail.ru

Перехов Алексей Яковлевич – психиатр-сексолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России (Ростов-на-Дону) Индекс: ORCID: 0000-0002-6629-7404 E-mail: perekhov_a@mail.ru

Информация о конфликте интересов и источнике финансирования

Авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. Научная работа инициативная, не финансируемая.

Литература

1. Введенский Г.Е., Матевосян С.Н. Сексуальные расстройства в проекте МКБ-11: методологические и клинические проблемы // Социальная и клиническая психиатрия. 2017 Т. 27, № 3 С.102–105.

2. Кибрик Н.Д., Ягубов М.И. Клинические особенности расстройств половой идентификации и тактика ведения пациентов // Андрология и генитальная хирургия. 2018 Т. 19, № 3 С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.17650/2070-9781-2018-19-3-35-41

3. Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства / Пер. с нем. М., 1994 334 с.

4. Кулиш С.Б. Синдром половой дисфории у мужчин с заболеваниями шизофренического спектра // Российский психиатрический журнал. 2009 № 4 С. 52–58.

5. Матевосян С.Н., Введенский Г.Е. Половая дисфория (клинико-феноменологические особенности и лечебно-реабилитационные аспекты синдрома «отвергания» пола). М.: Медицинское информационное агентство, 2012 400 с.

6. Попова Г.А. Расстройства половой самоидентификации в рамкахнепсихотических форм эндогенных заболеваний и расстройств личности (клинико-психопатологический аспект) // Психиатрия. 2020 Т. 18, № 2 С. 13–21.

7. Старостина Е.А., Ягубов М.И. Клинико-феноменологические особенности формирования идей смены пола при расстройствах шизофренического спектра // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021 Т. 121, № 3 С. 18–23. DOI: https://doi. org/10.17116/jnevro202112103118

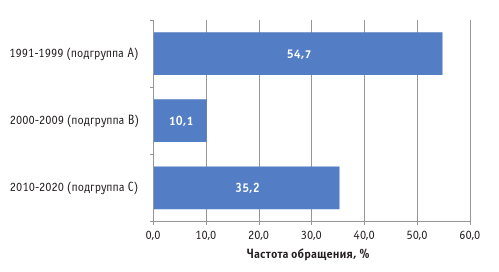

8. Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я. Кто обращается к психиатру с запросом на изменение пола: результаты 30-летнего исследования // Пcихиатрия. 2020 Т. 18, № 3, С. 32–41. DOI: https://doi.org/10.30629/2618-6667-2020-18-3-32-41

9. Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я. Случай ошибочной диагностики транссексуализма у пациентки с шизотипическим расстройством // Российский психиатрический журнал. 2021 № 2 С. 73–83. DOI: https://doi.org/10.47877/1560-957Х-2021-10208

10. Дьяченко А.В., Бухановская О.А., Солдаткин В.А., Перехов А.Я. Расстройство половой идентификации, аутоагрессия и гомицидомания у девушки-подростка. Клинический случай // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2021 Т. 3, № 21 С. 74–88.

11. Жмуров В.А. Психиатрия детско-подросткового возраста. М.: Медицинская книга, 2016 552 с.

12. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. М.: Медицина, 1985 288 с.

13. Петинова Т.М., Гридина В.В. Дискурсивные практики отношения к сексуальным меньшинствам в молодежной среде // Образование и проблемы развития общества. 2018 Т. 2, № 6 С. 64–71.

14. Чудинова Н.А. Стигматизация ЛГБТ среди студенчества г. Перми // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2018 Т. 1, № 2 С. 459–467.

15. Васильченко Г.С., Агаркова Т.Е., Агарков С.Т. и др. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. М.: Медицина, 1990 576 с.

16. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е доп. и перераб. Л.: Медицина: Ленингр. отд-ние, 1983 255 с.

17. Skordis N., Butler G., de Vries M.C. et al. ESPE and PES International Survey of Centers and Clinicians Delivering Specialist Care for Children and Adolescents with Gender Dysphoria // Horm. Res. Paediatr. 2018 Vol. 90, No 5 Р. 326–331. DOI: https://doi.org/10.1159/000496115

18. Handler T., Hojilla J.C., Varghese R. et al. Trends in Referrals to a Pediatric Transgender Clinic // Pediatrics. 2019 Vol. 144, No 5 P. e20191368. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-1368

19. Berli J.U. Discussion: Genital Gender-Affirming Surgery in Transgender Men in The Netherlands From 1989 to 2018: The Evolution of Surgical Care // Plast. Reconstr. Surg. 2020 Vol. 145, No 1 P. 162–163. DOI: https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000006387

20. Дубницкий Л.Б. Клиническая типология состояний «метафизической интоксикации» в юношеском возрасте // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1977 Т. 77, № 1 С. 432–439.

21. Цуцульковская М.Я., Копейко Г.И. Шизофрения, протекающая в виде атипичного затяжного пубертатного приступа: Руководство по психиатрии / Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина; 2012 С. 533–549.

22. Пантелеева Г.П., Цуцульковская М.Я., Беляев Б.С. Гебоидная шизофрения. М.: Медицина, 1986 192 с.

По словам

По словам